ARTICLE AD BOX

Русалка на Руси всегда отличалась от мифических существ других народов.

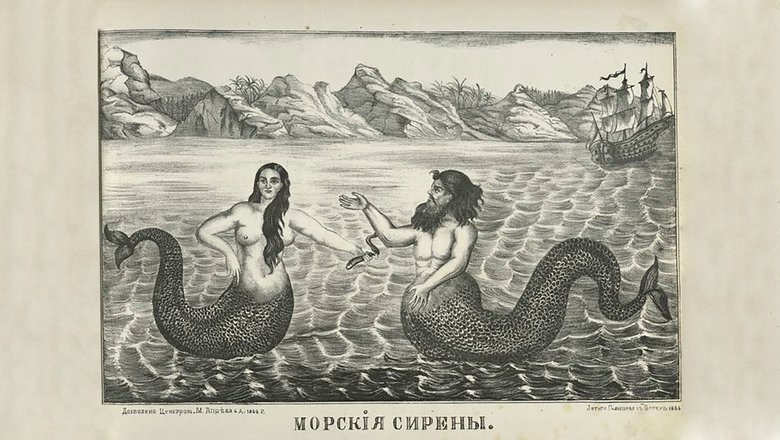

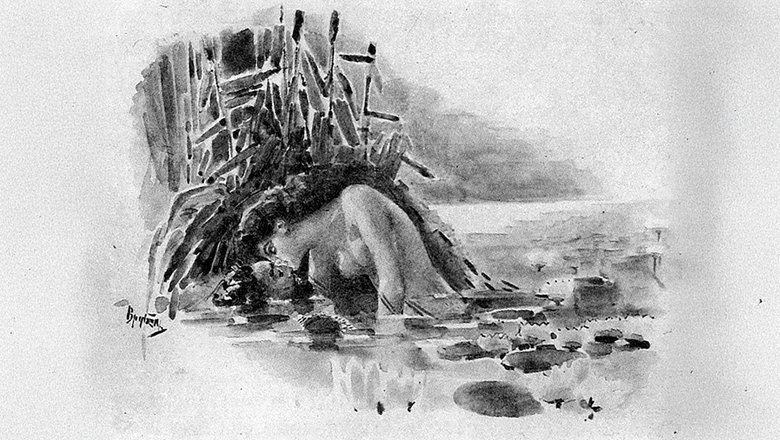

В Вавилоне верили, что в море живет морская дева с рыбьим хвостом, в древнем сирийском городе Иераполе был культ хвостатой богини рыболовства — Атаргате. Греческие сирены, сверкая чешуей, веками заманивали в пучину доверчивых моряков Средиземноморья. И только на Руси русалка была бледной, мертвой девицей в белой рубашке с распущенными волосами. Сходство с европейскими и ближневосточными русалками было лишь в том, что она тоже была связана с водой. Но при этом могла выходить из нее, сидеть в ветвях дерева или гулять по лесу или лугу. Так может, речь в фольклоре шла не о водяной деве, а о ком-то другом?

Доктор исторических наук, профессор Московского государственного педагогического университета Александр Пыжиков считал, что образ русалки на Руси был связан с добычей речного жемчуга, которая столетиями была прибыльным делом. Приехавшие в страну иностранцы замирали от восхищения, разглядывая расшитые жемчугами наряды русских красавиц и мужские кафтаны. О жемчуге, наравне с серебром и золотом, как о признаке красоты и богатства, говорили русские былины.

— Тут Владимир-князь стольно-Киевский накладывал первы мисы чиста серебра, а други мисы красна золота, а третьи мисы скатна жемчуга, — так описывала богатства князя былина, записанная учеными под Петрозаводском.

Скатным жемчугом на Руси называли речной жемчуг за его способность скатываться с поверхности при малейшем наклоне.

Скатный жемчуг был доступен всем слоям населения — от царей и князей до зажиточного крестьянства. Во время интронизации первого Московского патриарха Иова царица Ирина Годунова преподнесла ему блюдо с шестью тысячами жемчужин. А путешественник XIX века Барн Гакстгаузен писал, что в России «есть губернии, например, Нижегородская, в которых каждая крестьянка носит на шее, на головном уборе от 200 до 300, а иногда и до тысячи настоящих жемчужин».

Но раз ловля жемчуга была столь распространена на Руси и прибыльна, значит, ею занимались какие-то профессионалы? Профессор доктор исторических наук, профессор Александр Пыжиков выдвинул версию, что веками ловля жемчуга была исключительно женской профессией. Именно от женщин, от девушек, способных подолгу находится в воде и возвращавшихся на берег с драгоценным уловом и пошел на Руси мифологический образ русской русалки.

Профессор был уверен: чтобы подолгу находиться под водой, девушки проходили некий обряд «водоположения», во время которого их натирали специальной мазью. Она включала в себя животные жиры, псевдогрибы и экстракт тропического растения чилибуха, содержащего атропин. Поскольку чилибуха растет только в Южных регионах Азии, возможно, на Руси в мазь добавляли что-то другое — например, белену.

Натерев девицу мазью, ее погружали в речную воду и смотрели, как долго она сможет оставаться под водой. Мазаться приходилось не один раз, и с каждым разом «русалка» все дольше могла оставаться в воде. Пыжиков считает, что «русалки» могли обходится без кислорода до 30 минут. Благодаря выделениям жаб у ныряльщиц «открывалось кожное дыхание» и кислород поступал прямо через кожу, считал Пыжиков. Но возможно, под воздействием ядов у девушек просто медленнее происходили обменные процессы. А псевдогрибы, по мнению Пыжикова, содержали феромоны, на которые реагировали речные моллюски-жемчужницы и открывали свои створки.

Жемчуга на Руси было так много, что часть его пережигали, измельчив, и использовали в качестве соли. А присказка о встрече гостей «хлебом-солью» и была как раз посвящена именно этому рецепту, объясняет он.

Конец массовой ловле жемчуга, по мнению Пыжикова, наступил при Петре I, который сначала попытался поставить народный промысел под контроль, а когда ловцы жемчуга отказались выдавать секреты профессии — запретил. Девицы были объявлены ведьмами и русалками, которые варят колдовские зелья. Негативный образ распространился по стране, и русалки навсегда остались странными девушками в белых рубашках, которые выходят из воды и бродят по берегам, поджидая путников.

Как на самом деле добывали жемчуг

Теория профессора Пыжикова об утраченных знаниях и волшебных мазях притягательна, но поиском доказательств никто не занимается. В научной среде Александр Пыжиков был известен конспирологическими теориями. Он отрицал монгольское иго и верил, что Россия находилась под игом поляков, украинцев и Ватикана. Верно одно: мы действительно мало знаем о добытчиках речного жемчуга в древности. Быть может, его действительно добывали девушки, которые то и дело тонули. Вот вам и источник сказок про русалок.

На самом деле первые исторические свидетельства относятся к XV веку. Жемчуг добывали в реках Кольского полуострова, в Карелии и под Архангельском. Начинали в середине июня, когда реки мелели, и ловили до середины августа. Позже вода становилась ледяной. Раковины жемчужницы нащупывали руками или шестом. Его называли щипец. Затем раковины выбрасывали на берег. Применяли также сачки и драги. На глубине жемчуг добывали с плотов. В плоте делали отверстие, в которое вставляли берестяную трубу. Через нее было видно дно.

Резкое уменьшение добычи жемчуга наука объясняет сокращением популяции моллюска. Его размножение зависит от лосося, которого тоже резко стало меньше: личинки жемчужницы внедряются в рыбу и развиваются под кожей.

11 часа(ов) назад

11

11 часа(ов) назад

11

English (US) ·

English (US) ·  Russian (RU) ·

Russian (RU) ·